この記事では、そんな不安を少しでも和らげられるよう、遺体搬送にかかる料金の相場や内訳、後悔しないための信頼できる業者の選び方、そして必ず知っておくべき法律や手続きの流れについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。

大切な家族を安らかにお見送りするため、そしてご遺族が安心して故人様と向き合う時間を持つために、ぜひ最後までお読みください。

遺体搬送にかかる費用相場と料金体系

遺体搬送を業者に依頼する際、最も気になるのが「料金」ではないでしょうか。料金体系は業者によって様々ですが、主に「搬送距離」「車両の種類」「時間帯」の3つの要素で決まります。まずはその全体像を掴みましょう。

遺体搬送の料金が決まる3つの要素

① 搬送距離

搬送距離は料金を左右する最大の要因です。国土交通省の認可を受けた事業者は、運賃を定めて営業しています。以下はあくまで一般的な目安ですが、参考にしてください。

| 搬送距離 | 料金相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| ~10kmまで | 15,000円~30,000円 | 多くの業者がこの範囲を基本料金としています。 |

| ~20kmまで | 20,000円~40,000円 | 基本料金に超過分の距離料金が加算されます。 |

| ~50kmまで | 35,000円~60,000円 | 中距離の搬送となります。 |

| 100km以上 | 距離に応じて加算 | 貸切料金や、安全のためのドライバー2名体制 による追加費用が発生することがあります。 |

長距離になるほど業者ごとの料金差が大きくなる傾向があるため、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。

② 車両の種類

遺体搬送に使われる車は、主に「寝台車」と「霊柩車」の2種類です。搬送のタイミングによって使われる車両が異なります。

• 寝台車: 病院からご自宅や安置施設への搬送(最初の搬送)で主に使用されます。ストレッチャーを固定できるワゴン車タイプで、外見は普通の車とあまり変わりません。そのため、近隣への配慮が必要な場合にも適しています。料金は比較的安価です。

• 霊柩車: ご自宅や安置施設から火葬場への搬送(最後の搬送)で主に使用されます。宮型や洋型など、一目で霊柩車と分かる装飾が施された車両です。こちらは葬儀プランに含まれていることが多く、寝台車よりも費用は高くなるのが一般的です。

③ 時間帯

多くの業者では、深夜・早朝(一般的に22時~翌5時)の搬送に割増料金を設定しています。割増率は2割~3割程度が相場です。ご逝去の時間は予測できないため、深夜料金の有無や割増率についても、業者に依頼する際に確認しておくと安心です。

搬送料金の内訳は?基本料金に含まれるもの・追加費用

提示された料金に何が含まれているのかを正確に把握することが、後々のトラブルを避ける鍵となります。

基本料金に含まれることが多い項目

| 項目 | 内容・説明 |

|---|---|

| 車両費・運転手人件費 | 寝台車1台とドライバー1名分の費用です。 |

| 基本的な搬送資材 | 故人様を覆う防水シーツや布団など、最低限必要な資材費です。 |

| 距離料金 | 基本となる距離(例:10km)までの運賃です。 |

別途、追加費用となることが多い項目

| 項目 | 内容・説明 | 料金目安 |

|---|---|---|

| ドライアイス | ご遺体の腐敗を防ぐために必要です。 安置日数分かかります。 |

8,000円~15,000円/回(日) |

| 安置料金・安置用具 | 自宅以外での安置施設利用料や、 自宅安置用の枕飾りセット等の費用です。 |

施設・内容による |

| 高速道路料金・フェリー代 | 長距離搬送で有料道路などを利用した 場合にかかる費用です。 |

実費 |

| 待機料金 | 病院での手続き等で車両が長時間待機 した場合に発生することがあります。 |

2,000円~5,000円/30分 |

| 人追加費用 | 階段がある場合など、搬送にスタッフ の増員が必要な場合の人件費です。 |

10,000円~20,000円/名 |

| 諸手続き代行費用 | 死亡届や火葬許可証の申請手続きを 代行してもらう場合の費用です。 |

5,000円~10,000円程度 |

見積もりを依頼する際は、「どこからどこまでの料金が含まれているのか」「追加で発生する可能性のある費用は何か」を必ず書面で確認しましょう。

「一式」という曖昧な表記ではなく、項目ごとに記載された詳細な見積書を提示してくれる業者が信頼できます。

信頼できる遺体搬送業者の見極め方

大切な家族の最期を任せる業者選びは、非常に重要です。動揺している中で冷静な判断は難しいかもしれませんが、いくつかのポイントを押さえることで、後悔のない選択ができます。

葬儀社と遺体搬送専門業者の違い

遺体搬送を依頼できる業者には、大きく分けて「葬儀社」と「遺体搬送専門業者」の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った選択をしましょう。

葬儀社に依頼するメリット・デメリット

多くの人は、まず葬儀社に連絡することから始めますが、病院から紹介されることもあります。

メリット

• ワンストップで任せられる: 遺体搬送から安置、葬儀の打ち合わせ、火葬まで、すべてを一貫して依頼できるため、ご家族の負担が軽減されます。

• 手続きがスムーズ: 搬送後の流れ(安置場所の確保や葬儀の準備)を同時に進められるため、話が早く進みます。

デメリット

• 費用が割高になる可能性: 搬送費用が葬儀費用の一部として組み込まれ、単体で依頼するよりも割高になることがあります。

• 葬儀社を自由に選べなくなる: 搬送を依頼した葬儀社でそのまま葬儀を行う流れになりやすく、他の葬儀社と比較検討する時間がなくなってしまう可能性があります。

遺体搬送専門業者に依頼するメリット・デメリット

文字通り、遺体の搬送のみを専門に行う業者です。

メリット

• 料金が比較的安い: 搬送に特化しているため、葬儀社に依頼するよりも費用を抑えられる傾向があります。

• 葬儀社は別途じっくり選べる: まずは故人様を安置場所へ搬送してもらい、その後に落ち着いて葬儀社を探すことができます。

デメリット

• 葬儀の手配は別で行う必要がある: 搬送と葬儀の業者を別々に手配する手間がかかります。

• 安置場所を自分で確保する必要がある場合も: 自宅安置が難しい場合、受け入れてくれる安置施設を自分で探さなければならないケースもあります。(多くの専門業者は提携の安置施設を持っています)

「まだ葬儀社を決めていない」「費用を少しでも抑えたい」という場合は遺体搬送専門業者に、「心身ともに疲弊しており、すべてを任せたい」という場合は信頼できる葬儀社に依頼するのがよいでしょう。

優良業者を見分ける5つのポイント

どの業者に依頼するにせよ、以下のポイントは必ず確認してください。

1.見積もりが明確で分かりやすいか

電話での口頭説明だけでなく、書面やメールで詳細な見積もりを提示してくれるかを確認しましょう。基本料金と追加料金の内訳がはっきりと記載されていることが重要です。不明瞭な点について質問した際に、誠実に答えてくれるかどうかも判断基準になります。

2.24時間365日対応しているか

ご逝去はいつ起こるか分かりません。深夜でも早朝でも、いつでも迅速に対応してくれる体制が整っていることは必須条件です。電話がすぐに繋がるか、対応はスムーズかも確認しましょう。

3.緑ナンバー(営業許可)を取得しているか

これが最も重要なポイントです。事業用として遺体を搬送するには、国土交通省から「貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業)」の許可を得る必要があり、その許可を得た車両には緑色のナンバープレートが付けられています。

白ナンバーの車(自家用車)で料金を受け取って遺体を搬送することは法律違反(白タク行為)です。必ず緑ナンバーの業者であることを確認してください。

4.スタッフの対応が丁寧で親身か

電話口の対応や、実際に会った際のスタッフの言葉遣い、態度も重要な判断材料です。ご家族の悲しみに寄り添い、故人様に対して敬意を払った丁寧な対応をしてくれる業者を選びましょう。不安な気持ちを煽ったり、契約を急かしたりするような業者は避けるべきです。

5.口コミや評判はよいか

インターネットで社名を検索し、実際に利用した人の口コミや評判を調べてみるのも一つの方法です。ただし、ネット上の情報はすべてが正しいとは限らないため、あくまで参考程度に留め、最終的にはご自身で直接話した感触を大切にしてください。

病院で亡くなられた場合、病院提携の葬儀社を紹介されることがよくあります。信頼できる業者である場合も多いですが、その場で即決する必要は全くありません。「こちらで手配しますので」と言われても、「少し考えます」「家族と相談します」と一度保留にし、複数の業者を比較検討する時間を持つことが賢明です。動揺している心理状態につけ込んで高額な契約を結ばせようとする悪質なケースも、残念ながら存在します。

遺体搬送の流れと必要書類

遺体搬送は、単に故人様を運ぶだけではありません。法律に則った手続きと、決められた流れがあります。慌てずに対応できるよう、一連の流れを把握しておきましょう。

遺体搬送の基本的な流れ(逝去から安置まで)

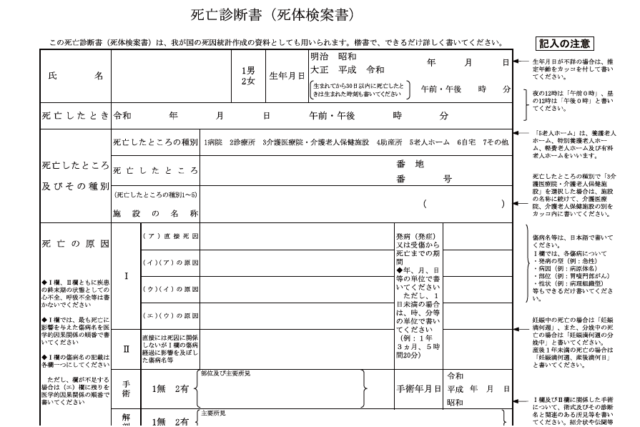

1. 医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る

ご逝去後、まず医師から「死亡診断書」が発行されます。事件性などが疑われる場合は、警察の検視後に監察医から「死体検案書」が発行されます。この書類は、後のあらゆる手続きの起点となる非常に重要なものです。

2. 遺体搬送業者を手配する

死亡診断書を受け取ったら、遺体搬送業者に連絡します。その際、以下の情報を伝えるとスムーズです。

- 故人様の氏名と連絡者の氏名・連絡先

- お迎え先の場所(病院名、警察署名など)

- 搬送先の場所(自宅住所、安置施設の名称など)

- おおよその搬送距離

- 故人様の体格など

3. 故人様を搬送・安置場所へ移動

業者の寝台車が到着したら、スタッフが故人様をストレッチャーに乗せ、車までお運びします。ご家族も同乗できる場合が多いですが、定員があるため事前に確認しておきましょう。搬送先の安置場所に到着したら、故人様を安置します。

4. 枕飾りなど安置の準備

ご自宅に安置した場合は、故人様用の布団を用意し、北枕(または西枕)で寝かせます。その後、業者が枕元に「枕飾り」と呼ばれる小さな祭壇を設置してくれます。これには、線香、ろうそく、お水、一膳飯などが含まれます。

必要書類「死亡診断書」と「死体火葬許可証」

葬儀を進める上で、役所への手続きは避けて通れません。特に重要なのが「死亡届」と「火葬許可証」です。

死亡診断書(死体検案書)

遺体搬送時や死亡届提出時に必須の書類です。通常、死亡診断書はA3サイズの用紙の左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」として一枚になっています。

死亡届の提出と火葬許可証の申請

- 誰が: 故人の親族、同居者など。多くの場合、葬儀社が代行してくれます

- いつまで: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)

- どこへ: 故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場

- 必要なもの: 死亡届(死亡診断書と一体)、届出人の印鑑

この死亡届を提出すると、役所から「死体火葬許可証」が交付されます。この許可証がなければ、火葬を行うことはできません。火葬当日に必ず火葬場へ持参する必要がありますので、紛失しないよう大切に保管しましょう。

「埋葬許可証」は?

よく混同されがちですが、「埋葬許可証」は火葬が終わった後にもらう書類です。火葬場で「死体火葬許可証」を提出すると、火葬執行済みの印が押されて返却されます。これが「埋葬許可証」となり、お墓に遺骨を納める(埋葬する)際に必要となります。

自家用車での遺体搬送は法律違反?

「自分の車で家族を運びたい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、自家用車(白ナンバー)で遺体を搬送することは、法律と安全性の両面から非常に大きなリスクを伴います。

原則として法律で禁止されている理由

他人の需要に応じ、有償で人や物を運ぶ行為は、国の許可が必要です。遺体は法律上「貨物」として扱われるため、対価(料金)を受け取って搬送する場合は「貨物自動車運送事業法」に基づき、緑ナンバーの営業許可を得た事業者でなければなりません。

たとえ家族が無償で運ぶ場合でも、もし事故を起こした場合、精神的なダメージは計り知れません。また、適切な処置をしないまま搬送すると、体液の漏出など衛生上の問題も発生する可能性があります。特別な事情がない限り、自家用車での搬送は絶対に避けるべきです。

なぜ専門業者の「緑ナンバー」が必要なのか

緑ナンバーを取得している業者は、国が定めた安全基準や運行管理体制をクリアしている証です。専門の知識を持ったスタッフが、故人様の尊厳を守り、衛生面にも配慮しながら、安全に搬送を行ってくれます。万が一の事態に備えた保険にも加入しており、安心して任せることができます。

遺体搬送後の「安置」について

故人様を搬送した後、火葬までの間、ご遺体を安置しておく場所が必要です。安置場所は、故人様とゆっくりお別れをするための大切な空間となります。

ご遺体の安置場所の種類とそれぞれの特徴

安置場所には主に3つの選択肢があります。

自宅安置

住み慣れた自宅で、家族水入らずの時間を過ごせるのが最大のメリットです。面会時間に制限がなく、故人様のそばでゆっくりとお別れができます。

一方で、安置するためのスペース(布団一組分)が必要になることや、特に夏場はエアコンで室温を常に低く保つなどの配慮が求められます。集合住宅の場合は、エレベーターや通路を通れるかどうかの確認も必要です。

斎場・葬儀社の安置施設

葬儀を行う斎場や葬儀社が所有する専用の安置施設です。温度管理が徹底された保冷設備が整っており、ご遺体を最適な状態で安置できます。

葬儀の打ち合わせなども同じ場所で行えるため、移動の手間が省けるメリットがあります。ただし、多くの場合、面会時間が決められており、夜間は面会できないこともあります。また、利用には施設使用料がかかります。

民間安置施設(遺体ホテル)

近年増えている、安置を専門に行う民間の施設です。葬儀社をまだ決めていない場合や、火葬場が混んでいて待機日数が長くなる場合などに利用されます。

「遺体ホテル」とも呼ばれ、個室で面会や宿泊ができる施設もあります。24時間面会可能な施設も多く、ご家族の都合に合わせやすいのが特徴です。

最大のメリットは、24時間面会可能な施設が多く、家族が他の人を気にせず故人とゆっくりお別れできる点です。

一方、自宅安置に比べて施設利用料がかかり、安置日数が長引くと費用負担が増えるのがデメリットです。料金相場は、面会可能なプランで1日あたり1万円~3万円ほどが中心ですが、ドライアイス代などが別途必要な場合もあります。

安置期間とドライアイスの重要性

ご逝去から火葬までの一般的な安置日数は、2~3日程度です。しかし、友引の日を避けたり、火葬場の空き状況によっては、それ以上に日数がかかることもあります。

ご遺体を安全な状態で保つために不可欠なのが「ドライアイス」です。ドライアイスはご遺体のお腹や胸のあたりに置き、直接または間接的に体を冷やすことで腐敗の進行を遅らせます。

通常、1日に1回~2回の交換が必要です。このドライアイスの費用は、安置する日数分だけかかりますので、搬送を依頼する際に1回あたりの料金を確認しておくようにしましょう。

よくある質問

事件や事故、孤独死などで警察が介入した場合、ご遺体は警察署の霊安室に安置されます。検視などが終わると、警察から遺体の引き取りを求める連絡が入ります。基本的な流れは病院からの搬送と同じで、ご自身で遺体搬送業者を手配し、警察署へお迎えに行ってもらいます。その際、警察から発行される「死体検案書」と、身分を証明するものが必要になります。

24時間365日対応の業者であれば、深夜・早朝でも対応可能です。電話で依頼してから、都市部であれば30分~1時間程度で到着するのが一般的です。

多くの寝台車では、助手席に1~2名様まで同乗できます。ただし、車両のタイプや業者の方針によって異なるため、依頼時に必ず確認してください。

全く問題ありません。「搬送」と「葬儀」は別のサービスとして考えることができます。遺体搬送専門業者に搬送と安置を依頼し、その間に落ち着いて複数の葬儀社を比較検討する、という方法は賢い選択肢の一つです。

まとめ

ご家族との突然の別れは、計り知れないほど辛く、悲しいものです。そんな中で、様々なことを決断し、手続きを進めなければならないのは、心身ともに大きな負担となります。

しかし、遺体搬送に関する正しい知識を少しでも持っておくことで、いざという時の不安を和らげ、冷静な判断を下す助けになります。

料金やサービス内容をしっかりと確認し、信頼できる業者を選ぶこと。それが、大切な故人様を安らかにお見送りするための第一歩です。そして何より、故人様とゆっくり向き合い、感謝を伝える時間を大切にしてください。

この記事が、あなたの不安を少しでも軽くし、後悔のないお別れの一助となれば幸いです。