特にメールで欠席を伝える場合は、言葉遣いや文面の形式を誤ると、相手に不快な印象を与えてしまう恐れがあります。

本記事では、葬儀に参列できないときのメール例文を親族・友人・会社別にまとめ、マナーや注意点もわかりやすく解説します。

葬儀に参列できない場合の基本マナー

大切な方の葬儀に参列できないことは誰にとっても心苦しいものです。しかし、仕事や体調不良、遠方などやむを得ない事情で欠席せざるを得ない場合もあります。

その際に大切なのは、遺族への誠意を欠かさず、適切な方法で参列できない旨を伝えることです。ここでは「伝えるタイミング」「連絡手段の選び方」「避けるべき表現」という三つの観点から、基本マナーを整理します。

参列できない旨を伝えるタイミング

欠席が決まったら、できるだけ早めに遺族へ連絡を入れるように心がけましょう。特に葬儀は準備に多くの人が関わるため、参列者の人数を早く把握できるほど運営側の負担が減ります。

通夜・葬儀の案内を受け取った段階で欠席がわかった場合は、その日のうちに返事をするのが理想です。

また、突然の体調不良や急な出張など、直前になって参列できないと判明するケースもあります。この場合は、式の進行を妨げないよう、できるだけ開始前に電話で伝えるとよいでしょう。

タイミングを逃してしまうと、遺族に不信感を与えたり、後日のフォローが大きな負担になったりする恐れがあります。

電話とメールの使い分け方

葬儀に関する欠席連絡は、原則として電話が最も丁寧です。特に親族や親しい友人など関係が深い場合には、直接声で気持ちを伝える方が誠意が伝わりやすくなります。

電話ではまずお悔やみの言葉を述べ、その後で欠席せざるを得ない事情を簡潔に伝えるとよいでしょう。

一方、仕事関係や友人など、直接電話をかけるのが難しい場合にはメールでも問題ありません。ただし、メールの場合は顔が見えない分、文章の構成や表現を丁寧に整えることが大切です。

件名には「葬儀欠席のお詫び」などと明記し、本文では「ご逝去の報に接し心よりお悔やみ申し上げます」といった弔意を先に述べます。その上で欠席の理由を簡潔に伝え、最後に「後日改めてご挨拶に伺いたい」と添えると誠意が伝わります。

伝える際に避けるべき表現

欠席連絡をする際には、相手を傷つける可能性がある言葉や、場にそぐわない表現を避けることが必要です。

まず、「忙しいので行けません」「都合がつかないから」など自己都合を強調する言い方は控えましょう。理由を説明する場合は「やむを得ない事情で」など柔らかな表現に置き換えるようにしましょう。

また、「参加できません」といった言葉は葬儀の場には不適切です。葬儀は「参加」ではなく「参列」するものであり、言葉の選び方ひとつで印象が大きく変わります。さらに、「お祝い事と重なって」などの説明は弔事の場にふさわしくありません。

もし理由を詳細に伝えることでかえって無神経に受け取られる恐れがある場合は、深く掘り下げずに「やむを得ず欠席いたします」程度でとどめることが望ましいです。遺族にとって一番大切なのは、故人を悼む気持ちとお詫びの心が伝わることだからです。

葬儀に参列できないときのメールの書き方

葬儀に参列できないとき、メールで欠席を伝えるのは現代では一般的な方法になっています。しかし、弔事という厳粛な場面においては、ビジネスメールや日常的な連絡と同じ書き方をすると失礼にあたることもあります。

ここでは、件名と宛名の付け方、弔意を伝える文章構成、香典や弔電に触れる際の注意点について整理します。

件名と宛名の基本ルール

メールの件名は、受け取る側が一目で内容を理解できるようにすることが大切です。たとえば「葬儀欠席のお詫び」「ご葬儀参列についてのご連絡」など、簡潔かつ丁寧な表現が適切です。件名に「欠席」と入れることで、遺族が連絡の趣旨をすぐに理解できるというメリットもあります。

宛名については、親族や友人の場合には「○○様」、会社関係では「株式会社△△ ○○様」など正式な敬称を用います。弔事では普段よりも敬意を強調することが望ましいため、「さん付け」などは避け、必ず「様」で統一するようにしましょう。

お詫びと弔意を伝える文章構成

本文ではまず、訃報に接したことへの弔意を述べることから始めます。「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます」といった定型表現を冒頭に置くとよいでしょう。

その後に「本来であれば葬儀に参列し、直接お悔やみを申し上げるべきところですが…」と続け、欠席の理由を簡潔に記します。

理由は「やむを得ない事情のため」「体調不良により」など簡潔で構いません。詳細に書きすぎると遺族に不要な情報を与えてしまうため、説明は最小限にとどめるのがマナーです。

最後に、「心ばかりではございますが、後日改めて弔意を表したく存じます」「ご家族の皆様のご心痛をお察し申し上げます」といった言葉で締めくくると、形式的な文面でありながらも温かみのあるメールになります。

香典や弔電について触れる場合の注意点

メール本文で香典や弔電について触れる場合には、表現に注意が必要です。たとえば「香典は後日お渡しいたします」と書くのは問題ありませんが、「いくらを送ります」など金額に言及するのは避けましょう。金銭に関わる具体的な記載は無遠慮な印象を与えかねません。

また、弔電を送る予定がある場合には「後ほど弔電をお送りいたしますので、併せてお受け取りください」といった一言を添える程度で十分です。

葬儀に参列できないこと自体が遺族にとっては理解される事情であるため、必要以上に弁解や詳細説明をせず、簡潔にまとめることが誠意ある対応となります。

【文例集】参列できないときのメール例文

葬儀に参列できない旨を伝えるメールは、受け取る側の立場や関係性によって文面を調整することが大切です。

親族、友人、仕事関係といった相手ごとに、適切な敬語や表現を使い分けることで、弔意と誠意をしっかり伝えることができます。ここでは具体的な文例を紹介します。

親族に送る場合の例文

親族に欠席を伝える場合は、気心が知れている関係でも、あくまで丁寧な文面を心がけます。形式ばりすぎる必要はありませんが、遺族への配慮を忘れないようにしましょう。

例文①:

「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

本来であれば葬儀に参列し、直接お悔やみを申し上げるべきところですが、やむを得ない事情により欠席いたしますことを深くお詫び申し上げます。

改めて日を改めてご挨拶に伺いたく存じます。どうかご容赦ください。」

例文②:

「このたびのご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます。残念ながら当日は伺うことがかないませんが、故人を偲びご冥福をお祈りしております。

後日、あらためてご仏前にお参りさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。」

友達に送る場合の例文

友人への連絡では、かしこまりすぎず、それでも失礼のない表現を選びましょう。親しさの中にも礼儀を忘れないことが大切です。

例文①:

「このたびはご家族のご不幸に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

どうしても都合がつかず、葬儀に参列できないことをお許しください。

後日改めてご仏前にお参りさせていただきます。ご家族の皆様もどうぞご自愛ください。」

例文②:

「訃報に接し、大変驚いております。心よりお悔やみ申し上げます。

当日は参列がかなわず残念ですが、気持ちは共にあり、故人を偲んでおります。

落ち着かれたころに、改めてお参りさせていただきたいと思います。」

会社関係(上司・同僚・取引先)に送る場合の例文

ビジネス関係では、礼儀正しく簡潔な文面を意識します。特に上司や取引先には、敬語表現を崩さず、必要以上に踏み込まないことが重要です。

例文①:

「このたびのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

誠に勝手ながら、所用によりご葬儀に参列できませんことをお詫び申し上げます。心ばかりではございますが、後日改めてご挨拶に伺わせていただきます。」

例文②:

「ご尊父様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

大変恐縮ではございますが、当日は業務の都合により参列できません。

後日、弔意を表す機会を頂戴できれば幸いに存じます。」

やむを得ない理由で欠席する場合のお詫び文例

体調不良や出張など、欠席の理由を軽く触れる必要があるときには、詳細に説明しすぎず「やむを得ない事情で」という表現にとどめましょう。理由を深く書くと遺族に気を遣わせる場合があります。

例文①:

「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。誠に申し訳ございませんが、やむを得ない事情により葬儀に参列できなくなりました。

本来であれば直接お悔やみを申し上げるべきところ、欠礼をお許しください。

後日改めて弔意を表したく存じます。」

例文②:

「ご訃報に接し、深くお悔やみ申し上げます。急な体調不良のため、葬儀に参列できず誠に心苦しく思っております。

後日、回復次第ご自宅へ弔問させていただきたく存じますので、何卒ご理解くださいませ。」

どの文例も共通して大切なのは、お悔やみの言葉を冒頭に述べ、欠席のお詫びを簡潔に伝え、最後に後日の対応について触れることです。これにより、遺族に誠意が伝わる丁寧なメールとなります。

葬儀に参列できないときの代替手段

どうしても葬儀に参列できない場合でも、遺族に弔意を伝える方法はいくつかあります。香典を後日渡す、弔電や供花を送る、後日弔問に伺うといった対応を組み合わせることで、参列できなかった気持ちを誠実に伝えることが可能です。ここでは代表的な代替手段を紹介します。

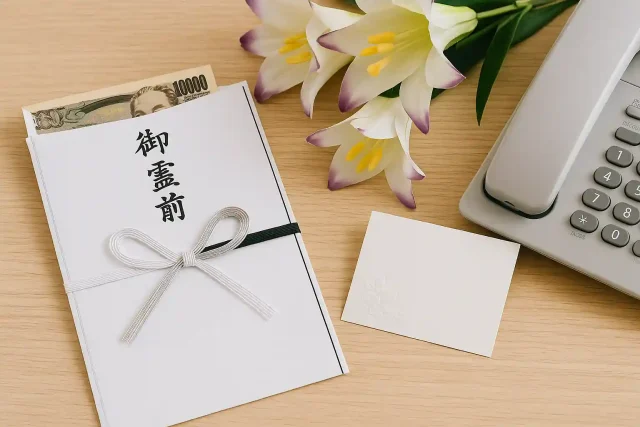

香典を後日渡す・郵送する場合

香典は本来、葬儀や通夜の場で遺族に直接渡すものですが、参列できない場合には後日改めて持参したり、郵送したりする方法があります。

親族や親しい友人の場合には、落ち着いた頃を見計らって自宅を訪問し、言葉を添えて渡すと誠意が伝わります。訪問の際は事前に日程を確認し、短時間で切り上げるのがマナーです。

遠方に住んでいるなど訪問が難しい場合は、現金書留を利用して郵送するのが一般的です。その際、同封する手紙には「本来であれば直接お渡しすべきところですが、やむを得ず郵送にて失礼いたします」と添えると丁寧です。

金額や細かな説明は不要で、弔意とお詫びの気持ちを端的に書くことが望まれます。

弔電や供花を送るという選択肢

参列が難しい場合でも、弔電や供花を送ることで遺族に気持ちを伝えることができます。弔電は葬儀前日までに手配するのが理想で、定型文を利用しても構いませんが、可能であれば一言自分の言葉を添えると心が伝わりやすくなります。

供花を送る場合は、宗教や地域の慣習に合わせることが大切です。仏式では白を基調とした花が多く用いられ、派手な色合いは避けられる傾向にあります。

葬儀社や花屋に相談し、式場に直接届けてもらうよう手配するのが一般的です。供花の送り主名は連名にすることも可能で、職場の同僚や友人と費用を分担するケースもあります。

後日弔問する際のポイント

葬儀に出席できなかったことを補う方法として、落ち着いた時期に遺族宅を訪問し、弔問するのも大切な代替手段です。この場合、必ず事前に連絡を取り、遺族の都合を確認するのが第一です。突然の訪問はかえって迷惑になることもあるため避けましょう。

弔問時には、香典や供物を持参し、長居せず短時間で切り上げることがマナーです。訪問の際には「葬儀に参列できず申し訳ありませんでした」とお詫びを述べ、静かに焼香やお線香をあげることで気持ちを伝えられます。遺族にとっては参列できなかったこと自体よりも、後からでも誠実に弔意を表してくれることの方が大きな慰めになります。

参列がかなわないからといって弔意を伝える方法がなくなるわけではありません。香典の郵送、弔電や供花の手配、後日の弔問など、自分の状況に合った方法を選ぶことで、十分に気持ちを届けることができます。

まとめ|葬儀に参列できない場合は誠意を込めたメールと対応を

葬儀に参列できない事情は誰にでも起こり得ます。大切なのは、早めの連絡と、相手に配慮した言葉選び、そして後日の丁寧なフォローです。本記事で紹介した基本マナー・メールの書き方・文例・代替手段を踏まえ、状況に応じて誠実に対応しましょう。

- 連絡の基本:欠席が判明したら速やかに連絡。親しい間柄は電話、難しい場合は丁寧なメールで。

- メールの要点:件名で要旨を明確にし、冒頭で弔意、その後に簡潔なお詫びと理由、最後に後日の対応を添える。

- 言葉遣い:「参加」ではなく「参列」。「忙しいので」など自己都合を強調しない。詳細説明は最小限に。

- 代替手段:香典は後日持参または現金書留で郵送。弔電・供花の手配や、落ち着いてからの弔問で気持ちを伝える。

参列できない連絡は形式ではなく、遺族を思いやる姿勢が何よりの要点です。短いメールでも、丁寧な敬語と落ち着いた表現で、弔意とお詫び、今後の対応を簡潔に伝えれば十分に誠意が届きます。必要であれば、本文中の文例を基に状況に合わせて言い回しを調整し、「早く」「丁寧に」「簡潔に」を心がけてください。